Во второй части публикации мы с нашим собеседником— заместителем генерального директора – директором ИМиМ (ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»)/научным руководителем Передовой инженерной школы МАСТ Иваном Алексеевичем Ивановым подробно обсуждаем текущее состояние и перспективы отечественного рынка в сфере АП.

– Как вы оцениваете текущее состояние российского рынка SLM-технологий? Мы наблюдаем несколько успешных игроков, но при этом в целом на рынке складывается ситуация, как среди хищников в прерии, где каждый борется за выживание, порой используя не совсем корректные методы конкуренции. Безусловно, конструктив вносят АРАТ и КАТ, которые пытаются объединить усилия отечественных разработчиков, чтобы обеспечить реальное импортозамещение. Как вы считаете, насколько такие инициативы актуальны сегодня? Или нам все же нужно делать ставку на здоровую конкуренцию, которая, признаем честно, в России пока не сформировалась?

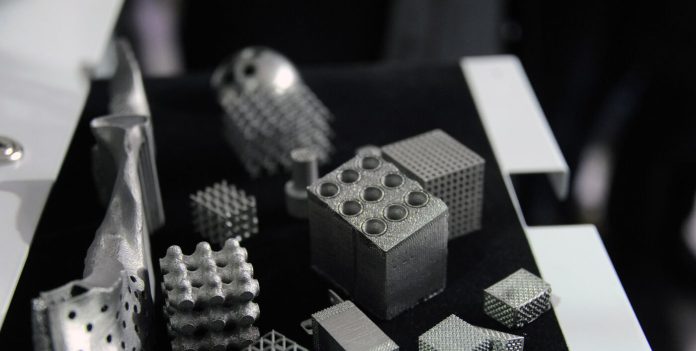

– Действительно, сейчас большое количество отечественных производителей аддитивных установок вывели на рынок 3D-принтеры на любой вкус и в разном ценовом диапазоне. Более того, на текущий момент имеются в продаже установки, построенные на отечественных источниках лазерного излучения, отечественных системах сканирования и использующие отечественные программно-аппаратные средства для управления процессом 3D-печати. В качестве примера приведу двухлазерную установку MeltMaster3D-300НТ, разработанную в нашем институте, в которой используются источники лазерного излучения производства ВНИИТФ (ЯОК, Госкорпорация «Росатом») и сканаторы разработки АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (Научный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Что касается ситуации на рынке в целом, полагаю, что ключевая проблема не в количестве установок и их производителей, а в том, что наш рынок АТ крайне мал — всего 1% от мирового. Его потенциал пока не реализован и наша общая задача – ускорить его формирование. Как только рынок сформируется, уверен, работы хватит всем.

– Какие шаги реализуются в вашем институте для ускорения внедрения аддитивных технологий в реальное производство?

– Все инициативы по внедрению аддитивных технологий, в которых я и мои коллеги участвуют, связаны с концепцией «треугольника» М. А. Лаврентьева «наука, кадры, производство», которая легла в основу создания Сибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирского Академгородка.

Первое – наука. Это участие нашего института в ряде проектов, входящих в комплексную научную программу Госкорпорации «Росатом». По сути, это формирование научного задела, о котором я говорил ранее. Второе – кадры. В Университете науки и технологий МИСИС совместно с Научным дивизионом Госкорпорации «Росатом» при участии сотрудников ЦНИИТМАШ была создана и успешно функционирует передовая инженерная школа МАСТ (Материаловедение, Аддитивные и Сквозные Технологии), в которой запущена специальная программа магистратуры «Аддитивные технологии». В ЦНИИТМАШ уделяется много внимания молодежи, мы смогли обеспечить возможность учиться и работать одновременно. Такой подход позволяет формировать собственный кадровый потенциал, участвующий в решении реальных задач предприятия. И, самое важное, – производство. Наш институт активно участвует в разработке и внедрении аддитивных технологий, (включая работу по созданию НТД), на предприятиях, производящих высокотехнологичную продукцию, в том числе специального назначения. Все эти шаги связаны друг с другом и направлены на преодоление имеющихся барьеров для ускорения формирования рынка аддитивных технологий в РФ.

– Складывается впечатление, что в России слишком сосредоточились на разработке СЛС-систем, практически игнорируя другие направления. Западные и китайские компании активно развивают высокопроизводительные системы, например, проволочной наплавки, мультиматериальной печати, фотополимерные технологии и альтернативные металлопорошковые методы (как у компании Seurat). Не рискуем ли мы зациклиться на технологии с ограниченным потенциалом развития, упустив гораздо более перспективные векторы?

– Я полностью согласен с тем, что СЛС-технологии сегодня находятся в фокусе внимания, возможно, даже избыточного. Тем не менее, важно понимать, что это лишь одна из граней аддитивного производства. В рамках комплексной научной программы Росатома мы активно работаем над развитием других направлений, которые также имеют огромный потенциал.

Один из примеров — создание гибридных установок, сочетающих наплавку, фрезеровку и лазерную обработку, что позволяет добиваться высокой точности и качества. Эти установки уникальны тем, что объединяют сразу несколько технологий: наплавку, фрезерную обработку и лазерные методы. Такой подход позволяет создавать изделия с высокой точностью и сложной геометрией, что особенно важно для современного производства.

Еще одно перспективное направление — проволочные технологии наплавки WAAM/LWAM/EBF3. Они предоставляют широкие возможности для контроля структуры и свойств материала, а также позволяют получать качественную поверхность готовых изделий. По сути, LWAM схожа с SLM в плане управления энергоподводом, но при этом дает возможность четко отслеживать тепловую историю процесса. Это крайне важно для создания деталей, которые будут работать в экстремальных условиях.

Я глубоко поддерживаю вашу точку зрения о необходимости развивать не только SLM, но и другие аддитивные технологии. И радует, что в России этот процесс уже идет. Мы наблюдаем, как развивается более сбалансированный и технологически разнообразный подход к аддитивному производству.

– Несколько лет назад правительственные чиновники прогнозировали, что Россия сможет к 2027–2030 году занять около 10% мирового рынка аддитивного производства. Сейчас, с учётом геополитической ситуации, эти планы кажутся нереалистичными. Не рискуем ли мы потерять и то, что имеем, безнадежно отставая от Китая, который активно продвигает своё оборудование через дилеров?

– Конечно, конкурировать с Китаем и другими странами исключительно сложно. Однако ускорить в РФ темп роста рынка аддитивных технологий вполне возможно. Ранее мы уже обсуждали ряд практических шагов, которые предпринимаются для внедрения АТ. Но я бы хотел еще раз заострить внимание на инициативах по разработке семейства стандартов с требованиями к цифровому паспорту аддитивного материала и изделия, а также требований к аддитивному оборудованию. Ключевой особенностью этого семейства стандартов является фиксация условий формирования параметров качества материала при 3D-печати изделия. Уже в этом году планируется создать на базе Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» центр аддитивных технологий, оснащенный оборудованием, соответствующим требованиям разрабатываемых стандартов. Далее на базе этого центра планируется запустить опытное производство изделий для нефтяной отрасли и начать формировать открытую базу данных свойств аддитивных материалов.

Хотя массовый прорыв нашей продукции АТ на мировой рынок в ближайшее время маловероятен, в стратегических для государства отраслях мы можем добиться серьёзных результатов. Как только появятся первые успешные кейсы с подтверждённым качеством продукции, процесс может получить экспоненциальное развитие. Возможно, 10% и более — это слишком амбициозная цифра, но переломить ситуацию в приоритетных направлениях — реально.

– Не мешает ли нам закрытость границ в получении новых знаний о мировом рынке, его прорывах и трендах?

– Санкции не мешают получать знания – просто всё стало дороже. В России уже есть значительные разработки в области аддитивных технологий. У нас появилось много инжиниринговых компаний, создающих собственные принтеры. Есть как минимум две компании, производящие отечественные лазерные источники, и несколько — выпускающих системы сканирования лазерного излучения.

Что касается материалов, у нас достаточно производителей качественных порошков. Появляются и собственные роботизированные системы с отечественными компонентами. Санкционное давление в целом подтолкнуло российские предприятия к созданию собственного научного и технического задела.

Так что нет, закрытость границ скорее ускоряет процесс разработки собственных узлов и комплектующих, а также появление отечественных конструкторских и научных школ по направлению АТ.

– Насколько российские компоненты для аддитивных технологий (лазеры, сканеры и др.) сегодня надежны, доступны и готовы к использованию коммерческими компаниями? Насколько оправданы распространенные опасения по поводу того, что они якобы значительно уступают западным и китайским аналогам? Мы часто слышим, что после неудачного опыта с российским оборудованием компании отказываются не только от конкретного производителя, но и от аддитивных технологий в целом.

– Безусловно, приобретение готового китайского оборудования проще, но это путь, ведущий к технологической зависимости. Нам необходимо развивать собственные решения. Да, первые неудачи с российским оборудованием отталкивают заказчиков, но без практического внедрения и обратной связи мы не сможем совершенствовать технологии. Это сложный путь, но единственный, который обеспечит реальную технологическую независимость страны в аддитивных технологиях. Именно поэтому мы сознательно идём на риск использования отечественных компонентов в своём оборудовании: источников концентрированной энергии, систем сканирования лазерного излучения, отечественных программно-аппаратных средств. Для большинства разрабатываемых у нас установок уже используются отечественные узлы. Так, например, для установки MeltMaster3D-1000C с рабочей зоной 1000 мм на 1000 мм – используется отечественная кластерная восьмилазерная система сканирования производства АО «НИИ НПО «ЛУЧ». Конечно, не всё гладко, и есть определённые сложности, но наши установки работают, причем, не хуже, чем иностранные аналоги. Установки можно посмотреть в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в любое время.

– До сих пор не появился безотказный метод убедить государство серьезнее относиться к развитию аддитивных технологий. Согласно исследованию КАТ, в 2024 году объем российского рынка составил 15,5 млрд. рублей — это капля в море по сравнению с другими направлениями из высокотехнологичного сегмента индустрии – с той же роботизацией, сферой IT. Может быть, стоит вкладывать в 10 раз больше, чтобы показать реальный потенциал аддитивки не для прототипирования – здесь уже всё работает, а для сложной промышленной продукции, поддержки нового инженерного мышления у молодежи и заводских конструкторов?

– Мы приходим к выводу о том, что главная проблема аддитивного производства – недоверие промышленности. Можно сколько угодно рассказывать о преимуществах аддитивных технологий, но без конкретных успешных кейсов это не сработает. Государство поддерживает отрасль через ассоциации и научные программы, но для прорыва нужны долгосрочные инвестиции и практические результаты.

Нам нужно создавать прецеденты – реальные изделия, прошедшие полный цикл исследований, демонстрирующие повторяемость свойств, экономию материалов до 95%. Когда появятся такие примеры и распределенная база данных о свойствах материалов, процесс пойдет экспоненциально. Тогда рынок начнет развиваться сам, даже без дополнительных мер. Создание таких прецедентов должно стать частью национальной технологической политики: пилотные проекты с высокой степенью открытости, стандартизации и промышленной апробации должны быть включены в государственные программы импортозамещения и технологического суверенитета. Только так можно запустить цепную реакцию доверия, инвестиций и масштабирования, которая выведет аддитивные технологии на уровень системообразующих отраслей.