Главный вызов – в том, как масштабировать это понимание

Часть 2: Практические кейсы и стратегии развития

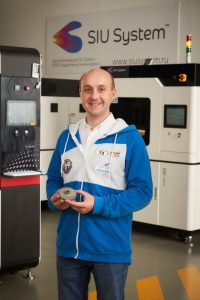

Во второй части публикации руководитель центра инжиниринга АО «НПО «Систем» Дмитрий Филиппов и руководитель отдела продаж Елена Ефремова рассказывают о тонкостях работы с клиентами и о самых интересных кейсах компании, рассуждают о стратегиях, способных изменить будущее отечественного аддитивного производства.

– Чтобы объективно оценить достигнутое вашей компанией к настоящему моменту, давайте, что называется, обратимся к истокам. Правильно ли мы понимаем, что аддитивный центр создавался в ответ на рыночный спрос?

Дмитрий Филиппов:

– Да, это действительно так. Изначально НПО «Систем» занималась поставками лабораторного и периферийного оборудования. В 2012 году наши зарубежные партнеры увидели в работе 3D-принтер, печатающий по технологии FDM индивидуальные вставки для чехлов, где кастомизировать изделие можно было буквально за несколько минут. Это их вдохновило, и мы тоже обратили внимание на аддитивные технологии. Важно отметить, что тогда в России этот рынок был практически свободен. Именно эти факторы стали стимулом для нашего развития в этом направлении.

Вскоре стало ясно, что для роста спроса необходимо наглядно демонстрировать возможности оборудования. Так появился сначала шоурум, а затем и небольшая производственная площадка для демонстрации технологий. Кстати, наш аддитивный шоурум, открытый в 2013 году, был первым в России. В нем были представлены наиболее доступные на тот момент технологии – полимерная FDM и восковая MJP. Эти решения особенно заинтересовали ювелиров, которые получили возможность быстро изготавливать высококачественные заготовки для литья с недостижимыми ранее характеристиками.

К 2015-2016 годам к нам стали поступать запросы от стоматологов на печать заготовок для прозрачных элайнеров. Хотя у нас тогда были только профессиональные принтеры, а не промышленные, мы четко осознали необходимость перехода на более серьезное оборудование. Параллельно мы активно продвигали технологии выжигаемых моделей и металлической печати, демонстрируя образцы деталей из различных материалов. Проводили специализированные семинары для корпораций и крупных предприятий, популяризировали сетчатые структуры и топологически оптимизированные модели. Всё это способствовало формированию спроса и развитию рынка аддитивных технологий в России.

– Вы тогда работали по заказам клиентов или чаще поставляли оборудование, помогая с запуском и обучением?

Дмитрий Филиппов:

– Эти процессы шли параллельно. Конечно, демонстрация возможностей в первую очередь служила увеличению продаж оборудования. Но прежде, чем купить принтер, клиенту нужно было оценить его рабочие характеристики. Так мы начали получать заказы на печать. Убедившись в эффективности технологии, клиент приобретал оборудование, а мы проводили пусконаладочные работы и обучали персонал. Позже этот опыт позволил нам развить полноценное инжиниринговое направление, включающее доработку продукции, оптимизацию процессов и готовых изделий.

– Какие направления пользовались наибольшим спросом вначале?

Дмитрий Филиппов:

– Мы сразу развивали два направления. В 2017 году появился наш первый металлический принтер и первый промышленный SLA-принтер. С тех пор активно работаем с печатью сталью и алюминием. Титан пока не печатаем – в таких случаях обращаемся к партнерам. Второе направление – развитие инжиниринговых услуг.

– Как менялись ваши клиенты и их запросы за эти годы? Насколько они сейчас понимают возможности аддитивного производства?

– Мы прошли путь от изготовления брелоков и ручек для холодильников до выполнения серьезных промышленных заказов. Современный продвинутый клиент уже точно знает, какой материал и технологию ему нужно использовать. Некоторые даже указывают особые требования к расположению детали при печати. Особенно радует, когда к нам присылают чертежи с четкими указаниями аддитивной технологии, материала и вида постобработки. Это колоссальная разница по сравнению с тем, что было всего 8 лет назад.

– Это не может не радовать. Но много ли таких продвинутых клиентов в общей массе промышленных предприятий, где АП могло бы найти широкое применение? Что, на ваш взгляд, может способствовать активному пополнению их рядов?

Дмитрий Филиппов:

– Развитие действительно идет медленно. Как верно отметила Наталья, основное препятствие – отсутствие нормативной базы, на которую могли бы опираться инженеры, будучи уверенными в надежности технологии. И здесь мне кажется единственно верным решением поддержка на высоком уровне от людей, которые смотрят не только на финансовые показатели, но и понимают стратегический потенциал этих технологий.

– То есть требуется кардинальное решение сверху?

Дмитрий Филиппов:

– Совершенно верно. Более того, в некоторых случаях мы уже видим результат такого подхода – когда на вопрос «почему выбрали 3D-печать» клиенты отвечают, что получили указание «сверху» попробовать аддитивные технологии. Обычно это касается госкорпораций или компаний, выполняющих гособоронзаказ.

– Много ли сейчас заказов на создание собственных участков 3D-печати под ключ?

Дмитрий Филиппов:

– Такие проекты есть, но их пока немного. У нас в разработке несколько подобных решений, где клиенты действительно хотят создать полноценные аддитивные участки.

– Что на ваш взгляд выгоднее для компании – пользоваться услугами или создавать собственное производство?

Дмитрий Филиппов:

– Здесь нет универсального ответа. Нужно анализировать конкретную задачу: объемы, сложность, периодичность выпуска, используемые материалы, требования к складированию. Для учебных заведений, например, окупаемость оборудования не главное – их цель подготовка кадров. Наш подход – сначала дать клиенту попробовать: мы оперативно печатаем образцы в нашем ЦАТ, чтобы клиент мог оценить результат.

Для разовых малых серий выгоднее заказывать услуги. Но для предприятий с постоянной номенклатурой или ремонтными потребностями, особенно в ОПК и у исполнителей ГОЗ, собственные участки 3D-печати – это возможность оперативно производить детали из цифровой библиотеки, минуя очередь у подрядчиков. Каждый случай требует индивидуального анализа.

– Как вы выявляете скрытые потребности клиентов, например, при реверс-инжиниринге? Можете привести примеры кейсов?

Дмитрий Филиппов:

– Наша работа начинается с анализа ремонтных участков, где изготавливают запчасти. Мы изучаем номенклатуру, состав узлов и предлагаем решения: агрегацию нескольких деталей в одну, топологическую оптимизацию для снижения веса или адаптацию деталей под аддитивное производство для штучного выпуска.

Еще один подход – анализ мелкосерийной продукции (до 100 единиц), где 3D-печать может ускорить производство.

Конкретный пример: клиент производил установки для забора проб воздуха из канализационных труб. Ключевой элемент – специальная колба сложной формы, состоящая из двух спаянных частей с внутренней перемычкой. Традиционно для её изготовления требовалась пресс-форма.

Мы предложили агрегированное изделие. Первые образцы не выдержали нагрузок. После анализа поломок конструкторы усилили соединение со шлангом. Новые тесты показали, что колбы ломаются в других местах из-за грубого обращения. Добавили рёбра жёсткости и укрепили стенки – третья партия успешно прошла испытания. Теперь клиент заказывает эти расходники у нас вместо китайских поставщиков.

Этот кейс показал, как последовательная доработка и тестирование позволяют создать оптимальное аддитивное решение, превосходящее традиционные методы по экономичности и качеству.

– То есть ваши колбы оказались дешевле оригинальных?

Дмитрий Филиппов:

– Они вышли чуть дороже, но клиент получил значительные преимущества в логистике и долговечности изделий.

– Это действительно показательный пример. Сегодня подобные кейсы востребованы в самых разных отраслях промышленности. Однако не все руководители предприятий в полной мере представляют, как можно применить аддитивные технологии для решения своих производственных задач. Могли бы вы привести еще несколько конкретных примеров таких решений?

– Один из показательных примеров – сотрудничество с компанией по переработке ABS-пластиков. Они использовали итальянские насосы с металлическими рабочими колесами, которые изнашивались за три месяца. Новые детали приходилось заказывать в Италии за 12,5 тысяч рублей с месячным сроком поставки. Мы разработали решение из полиамида: стоимость 7,5 тысяч рублей, срок поставки 3-5 дней, вес снизился в 4 раза, а срок службы увеличился до 9 месяцев. Поначалу клиента пришлось долго убеждать в целесообразности замены металлических колес полиамидными. Однако после успешных испытаний компания уже вскоре полностью перешла на наши изделия.

Еще одним вызовом стал для нас заказ для авиационного двигателестроения. Изначально нам дали полгода на изготовление трех комплектов крупногабаритных деталей для литья, но затем срок сократили до трех месяцев. Мы оперативно пересмотрели подход: разбили модели на части, напечатали все за месяц, провели сборку на площадке заказчика с точностью ±1 мм на диаметре 1,5 метра и обучили персонал. Это был серьезный вызов, который мы успешно преодолели.

И еще пример: модернизация форсунок гидросбива. Благодаря аддитивным технологиям мы сократили количество деталей с семи до трех. В каждом проекте мы тщательно анализируем условия эксплуатации и подбираем оптимальное решение по материалам, технологиям и конструкции. Главное – точно понять потребности клиента и предложить максимально эффективное решение.

– Что чаще доводится внедрять: сугубо аддитивные проекты или комплексные с рядом различных технологий «под ключ»?

Дмитрий Филиппов:

– Хотя чисто аддитивные решения имеют право на существование, наибольший эффект достигается при их комбинации с традиционными методами. Например, в металлообработке: аддитивные технологии создают сложные заготовки с минимальными припусками, которые затем дорабатываются на токарно-фрезерных или фрезерных станках с ЧПУ. Именно такой комплексный подход дает наилучший результат.

– Какие задачи вы помогаете решать клиентам?

Дмитрий Филиппов:

– Спектр задач значительно расширился. Если раньше это были преимущественно штучные изделия и мелкие серии, то сейчас мы производим средние серии для конструкторских бюро – корпуса, крышки, держатели, защитные элементы для электронных блоков управления. В металлообработке чаще работаем с автомобильной промышленностью, полиамиды по технологии SLS востребованы в приборостроении, а SLA-технологии – в литейном производстве пластиковых изделий.

– Какие изделия вы печатаете для автопрома?

Дмитрий Филиппов:

– Для автомобильной промышленности мы изготавливаем различные компоненты – точнее, заготовки для автозапчастей. В частности, печатаем сложные детали торпедо: держатели и направляющие проводов со встроенными креплениями для датчиков. Эти изделия заказывают серийно, примерно раз в квартал. Также производим элементы интерьера для премиальных российских автомобилей, где базовые детали создаются аддитивным способом. Используем как металлическую SLM-печать, так и полиамидную SLS. Еще одно направление – изготовление мастер-моделей для последующего тиражирования.

– Насколько часто клиенты возвращаются к вам с повторными заказами?

Елена Ефремова:

– По нашим данным, около 80% заказов – это повторные обращения. Для нас это важный показатель: он подтверждает, что мы правильно понимаем потребности клиентов и качественно выполняем работу. Для заказчиков же удобно работать с проверенным поставщиком по принципу «одного окна».

– Расскажите о сотрудничестве с Московским инвестиционным кластером.

Дмитрий Филиппов:

– Наша компания является резидентом кластера. Это дает нам возможность получать субсидии из городского бюджета, чем мы периодически пользуемся. Кроме того, кластер включает фабрику прототипирования – площадку для взаимодействия между заказчиками и производителями. Для нас это дополнительный канал привлечения новых проектов.

– Как показывает мировой опыт, самые прорывные, революционные решения – это сегодня обычно результат коллабораций, в том числе кросстехнологических и межотраслевых. Как вы выстраиваете сотрудничество с другими компаниями и научными институтами?

Елена Ефремова:

– Наш подход всегда начинается с потребностей клиента. Для нас ключевое значение имеет конечный результат. Когда перед нами стоит задача добиться полного соответствия изделия стандартам или даже превзойти существующие параметры, мы тщательно анализируем, каким способом лучше реализовать проект. В зависимости от ситуации мы прибегаем к сотрудничеству с профильными предприятиями – лидерами в разработке и производстве материалов, их стандартизации.

В таких случаях обычно требуется углубленное изучение и тестирование деталей, особенно когда речь идет о замене традиционных технологий аддитивным производством. Для этих целей мы активно взаимодействуем с ведущими техническими вузами, прежде всего с МИСиС и МГТУ им. Баумана.

– А собственный персонал как обучаете и поддерживаете в нужной творческой форме?

Елена Ефремова:

– Для сервисных служб мы регулярно организуем обучение у производителей оборудования – это позволяет им решать сложные задачи и профессионально развиваться. Что касается производственных специалистов, то мы по праву ими гордимся. Благодаря разнообразным заказам, в том числе на сложные и нестандартные проекты, которые другие компании часто отказываются брать, наши сотрудники накопили уникальный практический опыт. Мы сознательно беремся даже за экономически не самые выгодные, но показательные заказы – это инвестиции в репутацию и привлечение новых клиентов.

Наша коммерческая команда состоит преимущественно из молодых специалистов, многие пришли из IT-сферы. Их креативность и нестандартное мышление помогают находить новые решения. Внутри компании мы организовали систему обучения – от базовых знаний до бизнес-игр и дискуссий. При этом стараемся не замыкаться на внутреннем опыте, изучая практики российских и зарубежных коллег.

Мы также участвуем в совместных образовательных проектах с вузами и промышленными предприятиями, включая компании госкорпораций. Многие из них, имея современное аддитивное оборудование, сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных кадров.

– И как, на ваш взгляд, надо решать проблему этого дефицита?

Елена Ефремова:

– Сделать сложные технологии доступными – задача непростая. Важно начинать знакомство с аддитивными технологиями еще в школе, чтобы формировать соответствующее мышление с раннего возраста. Но главное – не ждать, когда проблема станет критической, а заранее создавать систему подготовки кадров, расширяя образовательные возможности. Мы видим решение в комплексном подходе: сочетании академического образования, практического обучения и популяризации технологий среди молодежи.

– Пока что отечественная аддитивка – в положении догоняющей. При этом сегодня важно не просто замещать импорт, но и опережать его, что требует свежих технологических и конструкторских решений. Хотя у нас есть доступ к мировому опыту в аддитивных технологиях, включая ошибки первопроходцев, для реального прогресса необходима консолидация усилий. К сожалению, многие игроки нашего пока еще небольшого рынка предпочитают работать изолированно, что серьезно замедляет развитие отрасли. Как вы считаете, можно ли преодолеть эту ситуацию в ближайшее время?

Елена Ефремова:

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, почему вообще произошел бум аддитивных технологий в России. По моим наблюдениям и подтвержденным исследованиям, основной рост пришелся на металлическую печать. Кто же наши основные заказчики? Фактически, аддитивные технологии у нас стали развиваться вынужденно, как реакция на кризисную ситуацию. Пока мы решаем текущие проблемы, у нас просто нет ресурсов для стратегического развития.

Если бы появились экономические условия или поддержка на государственном уровне с установкой: «Давайте посмотрим, что можно вырастить из этого семени аддитивных технологий», ситуация была бы иной. Сейчас же развитие ограничено теми рамками, которые задали первоначальный импульс.

Кроме того, сохраняется значительный скептицизм и предубеждения против аддитивных технологий. Я убеждена, что корень и проблем, и достижений – в людях. Когда мы приходим на предприятия, то видим, что средний возраст инженеров превышает 40 лет. Это означает необходимость серьезной работы по преодолению психологических барьеров перед новыми технологиями. Дальше мы переходим на уровень предприятия в целом, чтобы решить вопрос внедрения технологии. Следующий этап – адаптация конструкторской документации.

– Кстати, о документации. Проблема стандартов – еще одна хроническая болезнь нашей аддитивной отрасли. Как вы с ней справляетесь?

Елена Ефремова:

– Есть институты и заводы, которые помогают в вопросах стандартизации. Например, один завод, с которым мы сотрудничаем, может не иметь такой теоретической базы, как, например, ЦИАН с его столетней историей, но зато он более гибкий и ориентирован на практику. Когда есть конкретные, подтвержденные практикой результаты и достижимые параметры – значит, проблема решаема. Главное – двигаться от практических достижений к системным решениям.